le sais tu ?

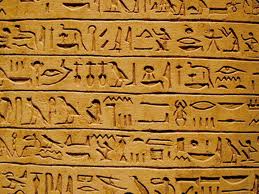

L'écriture des égypiens repraisanter des animaux .

Dans la vallée du Nil , chaque année les crues déposant leur limon brouillaient toutes les marques de propriété entre les champs et obligeaient à

refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la naissance de l’écriture dans la civilisation égyptienne…

Medouneter « paroles divines », c’est ainsi que les Égyptiens nommaient leur écriture, que les Grecsdésignèrent sous le nom

de hierogluphikos (littéralement « gravures sacrées »). L'écriture en Égypte est au service d’un pouvoir où le religieux et le politique sont

indissociables ; elle est considérée comme un don des dieux et a vocation à garantir l’ordre du monde.

Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique n’a subi aucune transformation notable au cours de ses quarante siècles

d’histoire, mais il a donné naissance à deux formes d’écriture plus cursivesmieux adaptées aux matières fragiles :

-

l’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs qui permet une copie rapide. C'est l'écriture de l'administration et des transactions

-

commerciales mais elle sert aussi à noter les textes littéraires, scientifiques et religieux. Ecriture quotidienne de l'Égypte pendant près de deux

-

millénaires et demi, elle fut évincée de son emploi profane par une autre cursive, le démotique, dès lors son usage fut limité aux documents

-

religieux. Sur papyrus ou sur ostraca, tracée à l'encre noire ou rouge avec un pinceau fait d'une tige de papyrus, ou plus tard avec une plume

-

de roseau taillée en biseau et dont la pointe était fendue. Introduite par les grecs, elle finit par supplanter le pinceau traditionnel.

-

l’écriture démotique qui devient à partir du VIIe siècle avant J.-C. l'écriture officielle. C'est la seule écriture égyptienne à connaître une large

-

utilisation dans la vie quotidienne (" démotique ", du grecdemotika, " écriture populaire "). Très cursive, riche en ligatures et abréviations, elle

-

a perdu, elle aussi, tout aspect iconique.Dans la vallée du Nil, chaque année les crues déposant leur limon brouillaient toutes les marques de

-

propriété entre les champs et obligeaient à refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la naissance de l’écriture dans la

-

civilisation égyptienne…

Medouneter « paroles divines », c’est ainsi que les Égyptiens nommaient leur écriture, que les Grecsdésignèrent sous le nom

-

de hierogluphikos (littéralement « gravures sacrées »). L'écriture en Égypte est au service d’un pouvoir où le religieux et le politique sont

-

indissociables ; elle est considérée comme un don des dieux et a vocation à garantir l’ordre du monde.

-

Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique n’a subi aucune transformation notable au cours de ses quarante -

siècles d’histoire, mais il a donné naissance à deux formes d’écriture plus cursivesmieux adaptées aux matières fragiles :

-

-

-

l’écriture démotique qui devient à partir du VIIe siècle avant J.-C. l'écriture officielle. C'est la seule écriture égyptienne à connaître une large utilisation dans la vie quotidienne (" démotique ", du grecdemotika, " écriture populaire "). Très cursive, riche en ligatures et abréviations, elle a perdu, elle aussi, tout aspect iconique.

Papyrus Cadet

Fragment du Livre des morts en écriture hiéroglyphique

Paris, BnF, Manuscrits orientauxTrois types de signes, dont les valeurs se complètent et souvent se redoublent, coexistent dans l'écriture égyptienne :

des logogrammes

(un signe = un mot) signifie " soleil " et par extension " clarté ", " jour ", " moment ", etc.

signifie " soleil " et par extension " clarté ", " jour ", " moment ", etc.des phonogrammes

(un signe = un son)

procédé du rébus signe de la " bouche ", se prononce " er ", sert à noter la consonne " r ".

signe de la " bouche ", se prononce " er ", sert à noter la consonne " r ".des déterminatifs,

précisant dans quelle

catégorie d’objets ou

de concepts le signe

doit être classé. indique l'idée du mouvement.

indique l'idée du mouvement.L’écriture, en tant qu’image, est soumise lorsqu’elle véhicule du langage à une double contrainte :

-

le calibrage, qui impose au hiéroglyphe du scarabée la même taille qu'à celui du vautour ou de la pyramide,

-

l’orientation : les signes représentant humains et animaux ont le regard tourné vers le début de l’inscription, indiquant

-

le sens de lecture.

Parmi les phonogrammes, 24 signes-consonnes constituent ce qui aurait pu devenir un « alphabet », mais les Égyptiens ne se sont

-

-

-

pas souciés de se servir de la réduction alphabétique car pour eux l’écriture n’est pas une simple technique permettant de noter la

-

-

langue, elle est avant tout une image du monde, un art du visisble qui assure à ce qu'elle peint l'immortalité

-

-

hiéroglyphique (d'après Christiane Ziegler, dans Naissance de l'écriture, RMN, 1982).

signe objet représenté son approximatif

vautour aleph hébreu

roseau fleuri

double roseau fleuridouble trait oblique

y

avant-bras ' ayin

petite caille

abréviation hiératiqueou

pied b

siège p

vipère à cornes f

chouette

côte de gazelle (?)m

filet d'eau

couronne rougen

bouche r

cour de maison h

écheveau de lin tressé h emphatique

placenta (?) kh guttural

ventre et queue d'un mammifère ch

verrou

étoffe pliées

bassin d'eau ch

dune q

corbeille à anse k

support de jarre g

galette de pain

pilont

entrave (corde) tch

main d

serpent dj -

Il utilise en effet, à côté des signes-mots ou logogrammes, une palette de phonogrammes dont une série de vingt-quatre signes-consonnes à peu près stables constituant ce qu’on peut bien appeler un alphabet, obtenu suivant le procédé de l’acrophonie. Leur combinaison aurait été suffisante pour tout écrire, mais les Égyptiens se sont peu souciés d’exploiter ce système car la réduction du nombre de signes était étrangère à leur préoccupation. Ils ont donc utilisé ces signes phonétiques pour confirmer ou pour redoubler les signes idéographiques, non pas pour s’y substituer :

Par exemple :

se prononce PR et signifie « maison ». Mais le son PR signifie aussi « sortir ». Quand le signe

se prononce PR et signifie « maison ». Mais le son PR signifie aussi « sortir ». Quand le signe est utilisé pour sa valeur idéographique première, il est terminé par un trait vertical.

est utilisé pour sa valeur idéographique première, il est terminé par un trait vertical.  = maison.

= maison.Quand il est utilisé, sur le mode du rébus, pour sa valeur de son, il est doublement complété : par un complément phonétique

, signe de la « bouche », confirmant que le signe

, signe de la « bouche », confirmant que le signe  est à lire à partir de sa valeur phonétique et qu’il a donc le sens de « sortir », ce que vient répéter le déterminatif

est à lire à partir de sa valeur phonétique et qu’il a donc le sens de « sortir », ce que vient répéter le déterminatif  exprimant l’idée du mouvement. Le même sens est donc exprimé deux fois : phonétiquement et idéographiquement, à l’aide de trois caractères

exprimant l’idée du mouvement. Le même sens est donc exprimé deux fois : phonétiquement et idéographiquement, à l’aide de trois caractères

.

.L'écriture du mot "sortir" :

exemple de construction redondante exprimant la même idée idéographiquement et phonétiquement.

-

-

L’écriture n’était donc pas pour les Égyptiens un simple outil de communication linguistique, elle étaitunchemind’accèsàl’éternitéetmanifestait les mystères de l’univers cachés dans l’image comme dans le nom. C’est pourquoi elle pouvait aiderle mort à vaincre les périls du voyage dans l’au-delà et lui servir de guide, comme en témoignent nombre d’inscriptions religieuses enfermées dans les appartements funéraires des tombeaux.

Toutefois, si l’écriture a joué un rôle immense dans la vie de l’Égypte ancienne, il semble établi que seule une élite restreinte avait accès à la lecture des textes et à la pratique de l’écriture.

Selon des estimations récentes, moins de un pour cent de la population aurait été "alphabétisée" dans l'Egypte ancienne. Aussi le fait de savoir lire et écrire conférait-il un statut envié et pouvait-il conduire aux charges les plus élevées. La place de scribe était une place recherchée mais difficile à atteindre : il fallait en effet douze années pour devenir scribe ! Écrivain et comptable, il veillait au cadastre, à la perception des impôts, à la prestation des corvées. Mais surtout, par l’écriture, il s’assurait l’immortalité.

« Sois un scribe, et mets ceci dans ton cœur pour que ton nom ait le même sort : plus utile est un livre qu’une stèle gravée ou qu’un mur solide. Il tient lieu de temple et de pyramide, pour que le nom soit proclamé.

L’homme périt, son corps redevient poussière, tous ses semblables retournent à la terre, mais le livre fera que son souvenir soit transmis de bouche en bouche. »

Extraits du Papyrus Chester Beatty IV.

(extrait du catalogue de l'exposition "L'aventure des écritures : naissances")

Ecriture égyptienne

Mythe de naissance

C'est le dieu Thot, "scribe parfait aux mains pures" qui transmit les hiéroglyphes aux hommes. |

|||||

|

|

|

||||

Le déchiffrement des hiéroglyphes

L’immense mérite de Champollion (1790-1832) est d’avoir démontré que le principe phonétique constituait l’âme du système d’écriture

tout entier. Il s’appuie, pour sa découverte, sur l’examen comparé de noms propres, ceux-ci étant souvent

dans toutes les écritures logosyllabiques anciennes et modernes le lieu privilégié des premières transcriptions phonétiques, offrant la plus grande résistance à la représentation figurée. Champollion réalise une première identification du nom de Ptolémée sur la pierre de Rosette puis, sur l’obélisque de Philae, qui servit de base solide pour la suite du déchiffrement. L’égyptologie était née.

|

|

|||

![]()

|

|

|

||||

| Signe | Translittération | Objet représenté | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ȝ | vautour | |||||

|

ỉ | roseau fleuri | |||||

|

y | roseaux fleuris | - | ||||

|

ˁ | avant-bras | |||||

|

w | poussin de caille | |||||

|

b | pied | |||||

|

p | siège | |||||

|

f | vipère à cornes | |||||

|

m | chouette | |||||

|

n | eau | |||||

|

r | bouche | |||||

|

h | plan ou cour de maison | |||||

|

ḥ | tresse de lin | |||||

|

ḫ | boule de corde (?) | |||||

|

ẖ | queue de taureau | |||||

|

s | verrou | |||||

|

ś | linge | |||||

|

š | pièce d’eau | |||||

|

ḳ | pente | |||||

|

k | corbeille | |||||

|

g | support de jarre | |||||

|

t | pain | |||||

|

ṯ | entrave pour animaux | |||||

|

d | main | |||||

|

ḏ | cobra |

L'écriture égyptienne est souvent redondante : en effet, il est très fréquent qu'un mot soit suivi de plusieurs caractères notant les mêmes sons, afin de guider la lecture. Par exemple, le mot nfr, « beau, bon, parfait », peut n'être écrit qu'au moyen du trilitère

|

mais il est bien plus fréquent qu'on ajoute à ce trilitère les unilitères pour f et r. |

Il est donc écrit nfr+f+r, mais on lit nfr.

Les caractères redondants accompagnant les signes bilitères ou trilitères sont appelés « compléments phonétiques ». Ils se placent devant le signe à compléter (rarement), après (en règle générale) ou bien ils l'encadrent, servant ainsi d'aide à la lecture, d'autant que le scribe, pour des raisons de calligraphie, inversait parfois l'ordre des signes (voir plus bas) :

|

mdw +d +w (les compléments sont placés après) → on lit mdw, « paroles, langue » ; |

|

ḫ +p +ḫpr +r +j (les compléments encadrent) → on lit ḫpr.j, « Khépri ». |

Les compléments phonétiques permettent notamment de différencier les homophones. En effet, les signes n'ont pas toujours une lecture unique :

|

par exemple, le siège, peut se lire st, ws et ḥtm, selon le contexte dans lequel il se trouve. |

La présence de compléments phonétiques - et du déterminatif approprié - permet de savoir quelle lecture suivre :

- st :

|

st (écrit st+t ; le dernier caractère est le déterminatif de la maison ou de ce qui s'y rapporte), « siège, trône, endroit » ; |

|

st (écrit st+t ; le dernier caractère est l'œuf, déterminatif du nom de la déesse Isis), « Isis ». |

- ws :

|

wsjr (écrit ws+jr, avec comme complément phonétique l'œil, qui se lit jr, suivi du déterminatif du dieu), « Osiris ». |

- ḥtm :

|

ḥtm.t (écrit ḥ+ḥtm+m+t, avec le déterminatif du chacal), un type de bête sauvage, peut-être l'ours ; |

|

ḥtm (écrit ḥ+ḥtm+t, avec le déterminatif de l'oiseau s'envolant), « disparaître ». |

Enfin, il arrive parfois que des mots aient changé de prononciation par rapport à l'ancien égyptien : dans ce cas, il n'est pas rare que l'écriture adopte un compromis dans la notation, les deux lectures étant indiquées conjointement. C'est le cas notamment pour l'adjectif bnrj, « doux (i. e. d'une saveur agréable) », devenu bnj, et le verbe swri, « boire », devenu swj. On les écrit, en moyen égyptien, bnrj et swri,

|

, qui se lisent toutefois bnj et swj, le r n'ayant été conservé que pour garder un lien écrit avec le mot ancien (à la manière de notre monsieur, qui ne se lit plus comme il s'écrit). |

![G1 [A] A](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G1.png)

![M17 [i] i](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_M17.png)

![D36 [a] a](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_D36.png)

![G43 [w] w](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G43.png)

![D58 [b] b](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_D58.png)

![Q3 [p] p](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_Q3.png)

![I9 [f] f](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_I9.png)

![G17 [m] m](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G17.png)

![N35 [n] n](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_N35.png)

![D21 [r] r](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_D21.png)

![O4 [h] h](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_O4.png)

![V28 [H] H](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_V28.png)

![Aa1 [x] x](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_Aa1.png)

![F32 [X] X](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_F32.png)

![O34 [z] z](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_O34.png)

![S29 [s] s](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_S29.png)

![N37 [S] S](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_N37.png)

![N29 [q] q](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_N29.png)

![V31 [k] k](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_V31.png)

![W11 [g] g](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_W11.png)

![X1 [t] t](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_X1.png)

![V13 [T] T](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_V13.png)

![D46 [d] d](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_D46.png)

![I10 [D] D](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_I10.png)

![F35 [nfr] nfr](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_F35.png)

![L1 [xpr] xpr](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_L1.png)

![O1 [pr] pr](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_O1.png)

![D4 [ir] ir](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_D4.png)

![G36 [wr] wr](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G36.png)

![N35A [mw] mw](https://fr.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_N35A.png)